Avant de semer les cultures d’automne, il est nécessaire de se préoccuper de la présence éventuelle de limaces en raison de leur forte nuisibilité, d’autant plus si les attaques sont précoces. Zoom sur les stratégies à mettre en place dès l’interculture, en combinant mesures agronomiques et applications de molluscicides si besoin.

Sur la quarantaine d’espèces de limaces présentes en Europe de l’Ouest, deux d’entre elles sont nuisibles pour les cultures de blé et de colza : la limace noire (Arion hortensis et A.Distinctus) et la limace grise (Deroceras reticulatum). Pour la première, la majorité de la population est observée en été ; pour la seconde, c’est au printemps. Leur durée de vie – 9 à 18 mois selon l’espèce – leur permet toutefois d’être présentes toute l’année. La limace noire se caractérise par une couleur noire ardoisée, avec une face inférieure jaune : elle se déplace à la surface du sol. Elle est très vorace, puisqu’elle peut engloutir environ 40 % de sa propre masse corporelle en 24 heures.

Bien connaître les limaces

Quant à la grise, elle est de couleur grisâtre à brun jaunâtre, avec des taches allongées, et trouve refuge essentiellement dans le sol (lucifuge).

Dans tous les cas, elles ont toutes deux une capacité de reproduction élevée ; elles s’activent principalement en nocturne et peuvent sortir quand même le jour si le temps est couvert et humide. Leurs attaques sont préjudiciables sur colza et blé entre la levée et le stade 3/4 feuilles.

Le maître-mot : l’observation des populations de limaces

Compte-tenu des caractéristiques des limaces, il est nécessaire d’assurer une surveillance affinée de l’activité des limaces. Ce qui passe par des tours de plaine réguliers, pour réaliser une observation directe, idéalement au lever du jour, voire avant, d’autant plus quand il fait humide.

Pour faciliter les observations, on peut également utiliser des pièges, fabriqués soi-même, ou mieux, ceux développés par l’Inrae (0,5 x 0,25 m). Leur pose doit suivre certaines règles. Une parcelle nécessite quatre pièges minimum – plus s’il y a des zones hétérogènes -, avec une distance de cinq mètres entre eux et à au moins dix mètres d’une bordure. Il est conseillé de les positionner en conditions humides, le soir, après les avoir laissés tremper dans l’eau, puis d’y placer quelques granulés d’appâts. Le relevé est à réaliser le lendemain matin très tôt, pour compter le nombre d’individus présents, deux à trois fois par semaine. Après que l’estimation est terminée, déplacer les pièges d’un mètre et recommencer la même procédure.

Recourir aux leviers agronomiques dès la fin de la récolte

Pour les limaces, le colza et le seigle sont parmi les cultures les plus appétentes. Attention donc aux rotations à base de colza, légumineuses (féverole, trèfle, pois...), tournesol et céréales, qui sont favorables au développement des populations. A raisonner de près, d’autant plus si certaines parcelles ont connu d’importantes attaques les années précédentes. En cas d’implantation de couverts végétaux, mieux vaut s’orienter vers de la moutarde, du radis, de la vesce, de la phacélie ...

Dans tous les cas, il est nécessaire de commencer la lutte dès la fin de la récolte de la culture. L’objectif : limiter la reproduction et le développement des ravageurs, en perturbant leur milieu de vie qu’elles apprécient stable, en réduisant l’accès à de la nourriture et en entravant leurs déplacements. Pour cela, il est recommandé de recourir au travail du sol, et de privilégier le passage d’un déchaumeur le plus tôt possible. Cette première intervention va permettre de faire remonter les œufs en surface, pour qu’ils sèchent, et de meurtrir les jeunes limaces. Les suivantes (une ou deux) vont également viser la destruction des repousses et des adventices, sources de refuges et d’alimentation pour les ravageurs. Autres atouts d’une opération de déchaumage : la destruction des mottes, qui les abritent, avec l’affinage de la structure du sol et la réduction de l’humidité en surface dont elles raffolent.

Un labour peut également être envisagé mais il va seulement retarder les attaques. En effet, les limaces vont seulement être enfouies et pourvoir remonter à la surface, dans les 10 à 45 jours suivants. Attention, en sol argileux ou argilo-calcaire, un tel travail du sol peut créer des mottes, et donc leur être propices.

La préparation du lit de semences est également primordiale : la terre doit être bien affinée, sans mottes, sans résidus et sans fissures. Lors du semis, bien enfouir les graines. Si c’est possible, un roulage peut être positionné entre le semis et la levée de la culture, pour réduire la porosité du sol et aplatir sa structure. Cela va rendre les déplacements des limaces plus difficiles et donc, ralentir les attaques. Cette technique est d’autant plus efficace en sol motteux et creux. En effet, en conditions humides, les raies de semis peuvent rester entre-ouvertes, favorisant la présence de limaces autour.

À combiner avec des anti-limaces si nécessaire

En complément des mesures agronomiques, des traitements anti-limaces peuvent être appliqués, en préventif et/ou en curatif. Il existe actuellement deux substances actives autorisées, qui entraînent la mort des gastéropodes :

Le métaldéhyde, qui agit rapidement après ingestion ou contact, provoquant une forte production de mucus chez les limaces et l’impossibilité de se réhydrater.

Le phosphate ferrique, classé en tant que solution de biocontrôle et donc utilisable en agriculture biologique : après ingestion, le métabolisme du calcium est perturbé, ayant pour impact, l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation des limaces.

Le marché compte aujourd’hui trois spécialités à base de métaldéhyde, une dizaine à base de phosphate ferrique, et un seule associant les deux. À noter que ces produits sont à base d’une des substances actives et d’un appât composé d’ingrédients attractifs pour les limaces qui varie selon le fabricant (farines, semoules …).

Biocontrôle ou conventionnels pour se débarrasser des limaces ?

Depuis quelques années, les spécialités à base de métaldéhyde ont gagné en qualité : taille des granulés constante avec une concentration plus régulière, meilleure résistance à la pluie, absence de poussière, et intégration d’anti-moisissures notamment.

Concernant les solutions de biocontrôle, avec l’engouement croissant et le développement de la gamme, la proportion de surface agricole utile protégée par du phosphate ferrique a fortement augmenté : 30 % en 2021, contre 11 % en 2017. Des essais conduits par ARVALIS sur deux ans ont permis de comparer les effets de cette substance d’origine minérale à ceux du métaldéhyde : les efficacités sont comparables, mais elles peuvent parfois tarder à être visibles, avec un décalage évalué à une semaine. D’autant plus que les limaces s’enterrent pour mourir, obligeant à apprécier les résultats uniquement par l’observation de la diminution des dégâts sur la culture.

Des différences peuvent être également entre produits de biocontrôle, sur le niveau de consommation des granulés en lien avec leur appétence, la vitesse d’action et ou encore la mobilité des limaces après ingestion. Selon la formulation, certains d’entre eux sont ainsi à positionner davantage en préventif, tandis que d’autres sont également adaptés au curatif. Dans tous les cas, mieux vaut alterner les modes d’action et éviter de substituer totalement les produits conventionnels par le biocontrôle, si le cahier des charges le permet.

Lutter contre les limaces avant les semis, si besoin

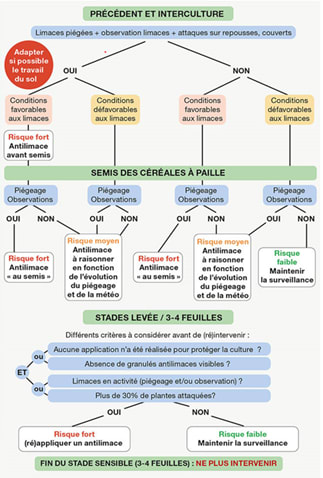

Avant d’appliquer un molluscicide, il est recommandé d’évaluer le niveau de risque : observation en direct ou par piégeage, climat humide et frais, antécédents d’attaques sur la parcelle… (figure 1).

Figure 1 : Règles de décisions pour protéger les cultures d'attaques de limaces – source : ARVALIS

Le seuil d’intervention va dépendre du stade. En cas de risque avéré, il est possible d’intervenir 15 jours avant les semis. Puis de renouveler l’application pendant la phase de sensibilité aux limaces, juste après les implantations, et enfin, si nécessaire, à la levée. Au-delà, les traitements deviennent inutiles.

Comme les limaces suivent généralement la ligne de semis, il peut être intéressant de localiser les granulés d’anti-limaces lors du chantier d’implantation. Cette technique va permettre d’assurer la protection de la germination, pendant plusieurs jours selon le niveau de pluviométrie. L’idéal est d’équiper le semoir d’un micro-granulateur, qui va venir positionner l’anti-limaces au plus près de la graine. Une autre pratique existe, très couramment utilisée dans les fermes : réaliser le mélange dans la trémie du produit anti-limaces avec les semences. Attention cependant à l’homogénéisation de la protection qui peut affecter l’efficacité.

Tableau 1 : Seuil de déclenchement d’une application de molluscicides – nombre de limaces / m²

Rappelons que toute manipulation de produit phytosanitaire nécessite le respect des bonnes pratiques et le port d’équipements de protection individuelle.