A la croisée des enjeux climatiques et énergétiques, l’agriculture doit relever les défis de la production végétale et animale indispensables pour notre alimentation, de la moindre émission de gaz à effet de serre, du stockage de carbone dans les sols, du maintien de la biodiversité, mais aussi de la production d’énergies renouvelables.

QUELLE CONTRIBUTION DE L’AGRICULTURE AUX ÉMISSIONS DE GES ?

Reconnue comme un des enjeux majeurs de l’évolution du climat de notre planète, la maîtrise des émissions de GES représente aujourd’hui un objectif primordial. Parmi les secteurs émetteurs, l’agriculture française, située au carrefour de multiples enjeux (sécurité alimentaire, développement rural, biodiversité, qualité de l’eau et de l’air), contribue pour 1/5ème environ aux émissions de GES.

L’AGRICULTURE : CAPTEUR ET ÉMETTEUR DE GES

La relation entre changements climatiques et agriculture est à double sens : l’agriculture contribue à maints égards aux changements climatiques, mais les changements climatiques ont également des répercussions négatives sur l’agriculture notamment sur les ressources naturelles dont elle dépend. À ce titre, l’agriculture ne peut pas endosser l’intégralité des émissions de GES mais elle doit en prendre sa juste part en adaptant son fonctionnement face à ce nouveau contexte.

L’agriculture constitue ainsi un maillon essentiel dans la stratégie d’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

A la fois acteur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi acteur capable de réaliser des absorptions de carbone grâce aux puits naturels (prairies, agroforesterie, sols agricoles...), l’agriculture constitue un levier majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Qu’en est-il du secteur de la fertilisation ?

Essentielle aux besoins nutritionnels des plantes, à l’entretien ou à l’amélioration de la vie du sol, la fertilisation, lorsqu’elle est équilibrée, participe directement à la production des cultures végétales. Cependant, la fertilisation génère la production de GES, qu’il faut réduire. La filière de la fertilisation est principalement concernée par l’émission de deux gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone (CO2) et le protoxyde d’azote (N2O). À l’origine de ces émissions : la production industrielle des fertilisants de synthèse et les apports d’engrais notamment azotés.

Production industrielle des fertilisants

Trois éléments majeurs entrent dans la composition des engrais : l’azote, le phosphore et la potasse. Les engrais minéraux azotés sont tous fabriqués à partir de l’azote de l’air N2 qui en compose 78% et du gaz naturel CH4, qui fournit l’hydrogène nécessaire à la synthèse de l’ammoniac NH3 dont dérivent les deux grandes filières : ammonitrate (via l’acide nitrique) et urée. Ainsi, les principales sources d’émissions liées à la production d’engrais sont le protoxyde d’azote (N2O), émis lors de la production d’acide nitrique, et le CO2 lié à l’utilisation du gaz naturel CH4 pour produire l’ammoniac.

L’apport de fertilisants azotés

La fabrication de l’urée* fixe du dioxyde de carbone CO2 pour former la molécule d’urée CO(NH2)2 à partir de l’ammoniac NH3. Cependant, après épandage, cette molécule est rapidement hydrolysée et, de fait, relâche le CO2 fixé*. Par ailleurs, les sols émettent du N2O au cours des processus biologiques de nitrification/dénitrification soit directement après l’apport d’azote d’origine minérale et organique, soit indirectement après le transport et la redéposition de l’azote volatilisé (NH3) ou lessivé (NO3-).

*Soit 1,6 t CO2 libérée par tonne de N d’urée et 0,8 t CO2 libérée par t de N dans le cas de la solution azotée.

LEVIERS POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS PRODUITES PAR LE SECTEUR AGRICOLE

Les efforts de réduction des émissions de GES du secteur agricole constituent un levier prioritaire. Cela passera par le développement de pratiques permettant une réduction des émissions de GES directement ou indirectement :

L’optimisation de la fertilisation azotée

Si l’azote est nécessaire à nos cultures, son bon dosage lors de l’application au champ constitue une piste dans une logique de réduction des GES. Un des problèmes majeurs à l’origine du surplus réside dans la faible efficacité d’absorption et d’utilisation de l’azote apporté.

Les mesures pour optimiser la fertilisation azotée comprennent :

Le calcul de la dose prévisionnelle d’azote

Le pilotage de la fertilisation

Le fractionnement des apports

Le choix d’engrais minéraux moins sensibles à la volatilisation

La valorisation des effluents d’élevage et leur méthode d’apport

L’utilisation de ralentisseurs et d’inhibiteurs

L’introduction de légumineuses et de CIPAN

La prise en compte des conditions météorologiques lors de l’épandage

Il est important de mettre en évidence que la fertilisation, lorsqu’elle est équilibrée, participe directement à la production de biomasse végétale (aérienne et racinaire) et contribue parallèlement à l’augmentation des rendements ainsi qu’à l’élévation de la quantité de CO2 fixé dans la plante.

Une alimentation adaptée du bétail

La substitution des glucides par des lipides insaturés chez les ruminants réduit les émissions de méthane (CH4) entérique. Elle facilite, en outre, l’intégration des lipides : graines oléagineuses extrudées (lin, colza) et la réduction de la dépendance aux sources de protéines externes type tourteau de soja, néfaste pour l’environnement (biodiversité, populations locales, climat). Cette source de protéines dans les élevages est produite majoritairement en Amérique latine et aux États-Unis et sa culture participe à une déforestation massive. L’objectif est de disposer d’une alternative locale au tourteau de soja pour réduire les émissions de GES et protéger les forêts. Pour cela, l’objectif est d’introduire des légumineuses pour accroître l’autonomie protéique, le stockage de carbone, mais aussi favoriser une biodiversité florale et faunique.

A noter : Récemment, l’Europe accueille le premier cargo chargé d’un soja respectueux de la forêt brésilienne, destiné à l’alimentation animale. Cela est issu de la méthodologie ZDC « Zéro déforestation ni conversion » qui vise à assurer des importations de soja zéro déforestation ni conversion en France.

La diminution de la consommation d’énergie

Cela englobe des mesures d’efficacité énergétique et la généralisation de l’usage des énergies renouvelables en agriculture. Le secteur agricole assure, aujourd’hui, près de 20% de la production française d’énergies, soit 3.5% de la production globale d’énergie. Parmi les 437 000 exploitations agricoles françaises, près de 50 000 sont déjà impliquées dans la production d’énergies renouvelables.

DÉVELOPPEMENT DE PUITS DE CARBONE AGRICOLE

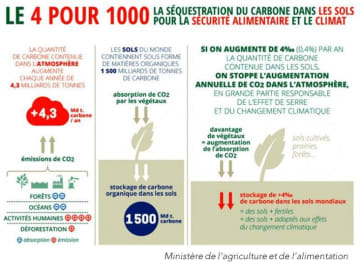

Le développement du « puits agricole » (c’est-à-dire le carbone absorbé par les sols agricoles) est central dans l’atteinte des objectifs climatiques, car il permet de compenser les réductions d’émissions incompressibles. Deuxième puits de carbone sur Terre après les océans, les sols, et singulièrement le sols agricoles, ont un rôle essentiel à jouer. Au-delà de leur impact climatique, ces pratiques génèrent des co-bénéfices environnementaux en termes de préservation de la biodiversité, d’adaptation au changement climatique ou encore de bien-être animal.

Focus sur l’initiative 4/1000

Cette initiative incite à faire connaître et mettre en place des actions pour stocker du carbone dans les sols pour en améliorer la qualité biologique, en vue d’atténuer le changement climatique. Elle vise à développer les pratiques agricoles et forestières pour y parvenir.

Ainsi, plusieurs pratiques sont en effet reconnues pour leur capacité à maintenir et accroître la captation de carbone :

Une diminution de l’intensité du travail du sol

Une absence ou une diminution du travail du sol génère une moindre minéralisation des matières organiques due à une meilleure protection physique dans les agrégats du sol (qui ne sont plus détruits, ni exposés à la pluie lorsque le sol est nu). Par conséquent, cela favorise le stockage de carbone. En revanche, l’absence de labour ou de réduction du travail du sol influe sur la structure de sol, plus compacte, ce qui augmente in fine les émissions de protoxyde d’azote (N2O). Les techniques culturales simplifiées (TCS) telles que le semis direct (SD), le strip till ou le travail superficiel sont recommandées car, outre leur impact environnemental, elles favorisent la faune du sol, dont une population de lombriciens plus importante qui favorisent la bioturbation. Les TCS contribuent aussi à la présence d’un mulch en surface (protection du sol et réduction des pertes de carbone par érosion).

La gestion des prairies

Les prairies constituent des puits de carbone sous forme essentiellement de matières organiques dans les sols. Leur présence assure une entrée de carbone au sol, via la voie racinaire (racines mortes, rhizodépôts) et assure l’absence de perturbations par le travail du sol. Le stockage de carbone dépend du type de prairie (permanente ou temporaire) et du mode de gestion : pâturage, fauche, chargement animal, niveau de fertilisation, etc. La réduction de la fréquence de retournement des prairies temporaires participe à la réduction de la minéralisation des matières organiques du sol. Ainsi, elle prolonge la phase de stockage de carbone, réduisant ainsi les émissions de CO2.

Introduction de couverts végétaux dans les systèmes de cultures

Ce procédé permet d’augmenter les apports de matière organique au sol. Ses effets sont multiples : croissance de la production primaire (couvert végétal en remplacement d’un sol nu), réduction du travail du sol (passage d’une culture annuelle labourée à un couvert enherbé permanent), augmentation de l’activité biologique du sol, réduction de l’érosion et réduction du lessivage des nutriments du sol. Le dispositif s’intègre dans l’initiative 4/1000 (cf encart).

Insertion de cultures intermédiaires

La séquestration de carbone par les cultures intermédiaires (CI) peut être considérable notamment par la proportion de carbone issu des résidus de parties aériennes qui se stabilise dans le sol et qui est comparable à celle de résidus de végétaux mûrs. L’apport relatif de biomasse racinaire par rapport à la biomasse aérienne est plus important pour les couverts jeunes (cas des CI) que pour des cultures plus âgées, et son facteur de conversion en carbone stable dans le sol s’avère plus élevé.

La mise en place de haies bocagères et agroforesterie

L’association de l’agroforesterie et de haies augmente le stockage de carbone dans la biomasse aérienne et souterraine, ainsi que le stockage de carbone organique dans les sols par augmentation de la production primaire et des restitutions au sol (racines mortes, rhizodépots et feuilles des arbres). Cette mesure bénéficie également à la biodiversité et à la limitation de l’érosion des sols.

Conclusion :

La lutte contre le changement climatique nécessite de familiariser et mobiliser la profession agricole pour permettre une meilleure compréhension des objectifs globaux. Ainsi, l’atteinte de ces objectifs nécessite d’accompagner les agriculteurs dans l’identification de pistes de réduction adaptées à leurs exploitations tout en conciliant performance technique, économique et écologique.

Consultez les gammes suivantes d'engrais disponibles à l'achat sur aladin.farm :

Cet article a été rédigé par notre partenaire. La rédaction d’aladin.farm n'a pas participé à sa production. Pour plus d’informations sur ce fournisseur et/ou ses produits, contactez vos référents en coopérative/négoce.